黄岩北宋戏曲砖解读系列之八

且看参军唤苍鹘

——黄岩北宋戏曲砖人物形象与唐参军戏表演特点

■博浪

黄岩北宋戏曲砖的八位人物为“参军色”和“杂剧色”的混搭展现,是中国戏曲文物中的特例。这些戏曲人物的形象特点与唐五代流行的参军戏表演存在着千丝万缕的对应关系。他们或含蓄木讷或滑稽狡黠的神情,或戴冠佩带或着袍秉笏的装束,或持竿扛麾或扬鞭提号的手中砌末,或叉手抬臂或交腿迈步的身段步法,遗留下千年前活色生香、鼓瑟齐鸣的戏曲图谱。传承如缕,这些人物形象较为明显地遗存着五代参军戏的鲜活气息,为研究当时戏曲表演形态及演进提供了难得的实物依据,也为中国戏曲史填补了空白。

一

参军戏起源于先秦时代的俳优表演,是唐宋两代流行的一种表演形式,被当代学者认为是一种重要的“准戏曲”。这种形式由两个人物表演,一个称为参军,一个称为苍鹘。表演中,两个人以滑稽的对话或动作引人发笑,讽刺朝政或社会现象。参军戏后融入歌舞并发展为多人和女性表演,当今戏曲舞台上的副末、副净,或净与丑的插科打诨,均受到参军戏的影响。

纵观近代任半塘《唐戏弄》、曾永义《参军戏及其演化之探讨》、徐文载《参军戏与元杂剧》等有关唐五代参军戏的研究著作,学者们试图从古文献中勾勒出参军戏演出形态的一些真象。而黄岩北宋戏曲砖中的八位人物姿态各异、形象生动,蕴含着中国最为原始的戏曲密码。笔者尝试揭开戏曲历史帷幕的一角,探寻那一个个脚色的迷幻之影,并对应参军戏脚色、说白、装扮、乐舞、故事内容等方面,探究古老戏曲的演绎形态特征。

黄岩北宋戏曲砖凡六块,其文物发掘于宋乾德二年(964)所建的浙江台州黄岩灵石寺塔,从这一文物间接的纪年来看,当年匠人镌刻下一方方栩栩如生的戏曲人物砖雕之时,正处在五代和北宋交替时期,也恰好是参军戏向宋杂剧演进的过渡期。其时,吴越王钱俶遵循王祖钱镠“善事中原,维护一统”的家训,已经使用了北宋的年号,但尚未舍别归总,纳土归宋。台州黄岩依然沉浸在五代的文化传统和吴越的国度之中,黄岩北宋戏曲砖虽然是目前发现的宋代最早的戏曲文物,但其身上保留着纯正的五代血统。故而它与其他地区所发现的宋代戏曲文物在形象特征上略为不同。

二

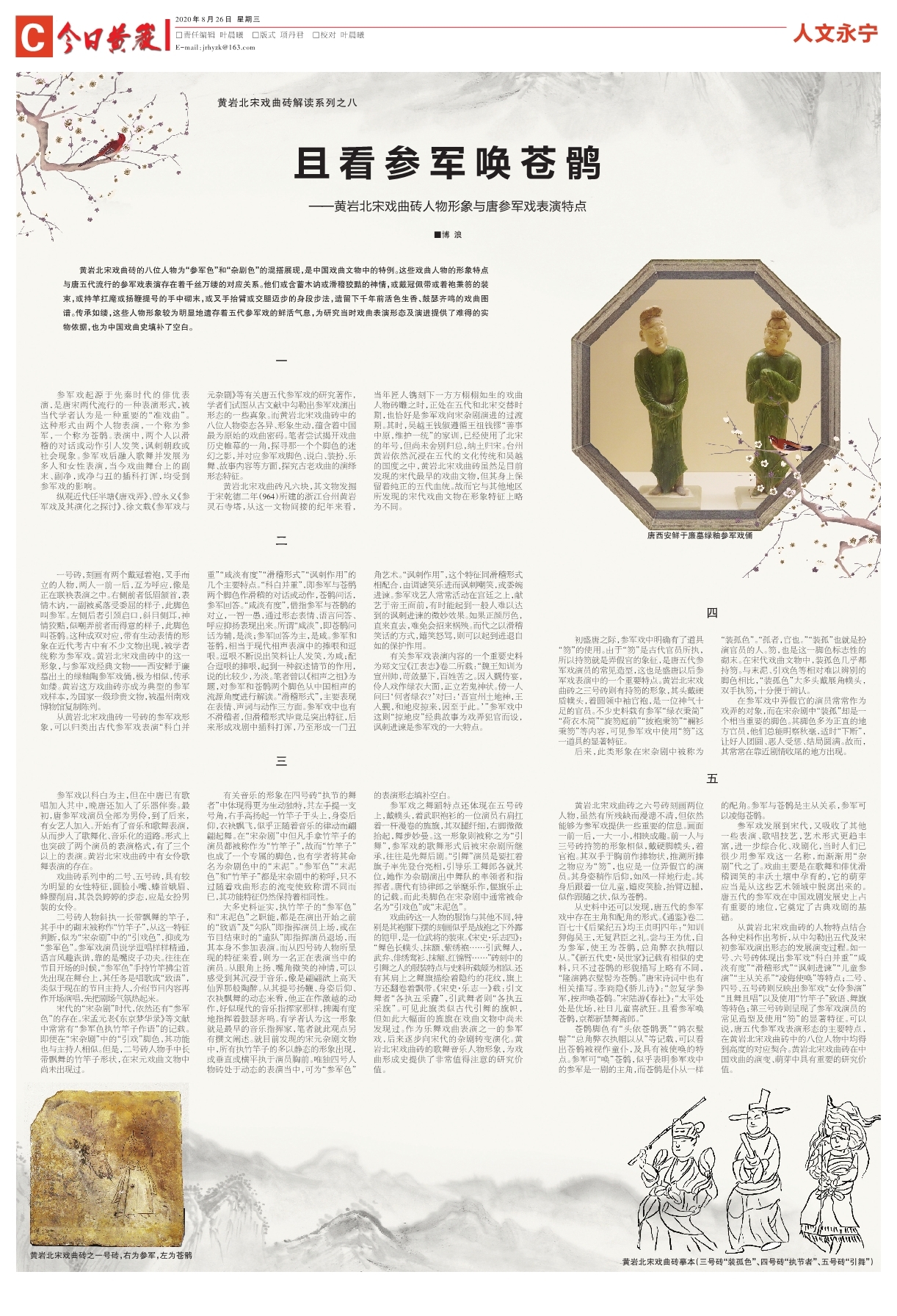

一号砖,刻画有两个戴冠着袍,叉手而立的人物,两人一前一后,互为呼应,像是正在联袂表演之中。右侧前者低眉颔首,表情木讷,一副被奚落受委屈的样子,此脚色叫参军。左侧后者引颈启口,斜目侧耳,神情狡黠,似嘲弄前者而得意的样子,此脚色叫苍鹘。这种成双对应,带有生动表情的形象在近代考古中有不少文物出现,被学者统称为参军戏。黄岩北宋戏曲砖中的这一形象,与参军戏经典文物——西安鲜于廉墓出土的绿釉陶参军戏俑,极为相似,传承如缕。黄岩这方戏曲砖亦成为典型的参军戏样本,为国家一级珍贵文物,被温州南戏博物馆复制陈列。

从黄岩北宋戏曲砖一号砖的参军戏形象,可以归类出古代参军戏表演“科白并重”“咸淡有度”“滑稽形式”“讽刺作用”的几个主要特点。“科白并重”,即参军与苍鹘两个脚色作滑稽的对话或动作,苍鹘问话,参军回答。“咸淡有度”,借指参军与苍鹘的对立,一智一愚,通过形态表情、语言问答、呼应抑扬表现出来。所谓“咸淡”,即苍鹘问话为辅,是淡;参军回答为主,是咸。参军和苍鹘,相当于现代相声表演中的捧哏和逗哏。逗哏不断说出笑料让人发笑,为咸;配合逗哏的捧哏,起到一种叙述情节的作用,说的比较少,为淡。笔者曾以《相声之祖》为题,对参军和苍鹘两个脚色从中国相声的流源角度进行解读。“滑稽形式”,主要表现在表情、声词与动作三方面。参军戏中也有不滑稽者,但滑稽形式毕竟是突出特征,后来形成戏剧中插科打诨,乃至形成一门丑角艺术。“讽刺作用”,这个特征同滑稽形式相配合,由调谑笑乐进而讽刺嘲笑,或委婉进谏。参军戏艺人常常活动在宫廷之上,献艺于帝王面前,有时能起到一般人难以达到的讽刺进谏的微妙效果。如果正颜厉色,直来直去,难免会招来祸殃。而代之以滑稽笑话的方式,嬉笑怒骂,则可以起到进退自如的保护作用。

有关参军戏表演内容的一个重要史料为郑文宝《江表志》卷二所载:“魏王知训为宣州帅,苛敛暴下,百姓苦之。因入觐侍宴,伶人戏作绿衣大面,正立若鬼神状。傍一人问曰‘何者绿衣?’对曰:‘吾宣州土地神,王入觐,和地皮掠来,因至于此。’”参军戏中这则“掠地皮”经典故事为戏弄犯官而设,讽刺进谏是参军戏的一大特点。

三

参军戏以科白为主,但在中唐已有歌唱加入其中,晚唐还加入了乐器伴奏。最初,唐参军戏演员全部为男伶,到了后来,有女艺人加入。开始有了音乐和歌舞表演,从而步入了歌舞化、音乐化的道路。形式上也突破了两个演员的表演格式,有了三个以上的表演。黄岩北宋戏曲砖中有女伶歌舞表演的存在。

戏曲砖系列中的二号、五号砖,具有较为明显的女性特征,圆脸小嘴、螓首娥眉、蜂腰削肩,其袅袅婷婷的步态,应是女扮男装的女伶。

二号砖人物斜执一长带飘舞的竿子,其手中的砌末被称作“竹竿子”,从这一特征判断,似为“宋杂剧”中的“引戏色”,抑或为“参军色”。参军戏演员说学逗唱样样精通,语言风趣诙谐,靠的是嘴皮子功夫。往往在节目开场的时候,“参军色”手持竹竿拂尘首先出现在舞台上,其任务是唱歌或“致语”,类似于现在的节目主持人,介绍节目内容再作开场演唱,先把剧场气氛热起来。

宋代的“宋杂剧”时代,依然还有“参军色”的存在。宋孟元老《东京梦华录》等文献中常常有“参军色执竹竿子作语”的记载。即便在“宋杂剧”中的“引戏”脚色,其功能也与主持人相似。但是,二号砖人物手中长带飘舞的竹竿子形状,在宋元戏曲文物中尚未出现过。

有关音乐的形象在四号砖“执节的舞者”中体现得更为生动独特,其左手提一支号角,右手高扬起一竹竿子于头上,身姿后仰,衣袂飘飞,似乎正随着音乐的律动而翩翩起舞。在“宋杂剧”中但凡手拿竹竿子的演员都被称作为“竹竿子”,故而“竹竿子”也成了一个专属的脚色,也有学者将其命名为杂剧色中的“末泥”。“参军色”“末泥色”和“竹竿子”都是宋杂剧中的称呼,只不过随着戏曲形态的流变使致称谓不同而已,其功能特征仍然保持着相同性。

大多史料证实,执竹竿子的“参军色”和“末泥色”之职能,都是在演出开始之前的“致语”及“勾队”即指挥演员上场,或在节目结束时的“遣队”即指挥演员退场,而其本身不参加表演。而从四号砖人物所呈现的特征来看,则为一名正在表演当中的演员。从眼角上扬、嘴角微笑的神情,可以感受到其沉浸于音乐,像是翩翩欲上高天仙界那般陶醉。从其提号扬鞭、身姿后仰、衣袂飘舞的动态来看,他正在作激越的动作,好似现代的音乐指挥家那样,捭阖有度地指挥着鼓瑟齐鸣。有学者认为这一形象就是最早的音乐指挥家,笔者就此观点另有撰文阐述。就目前发现的宋元杂剧文物中,所有执竹竿子的多以静态的形象出现,或垂直或横平执于演员胸前。唯独四号人物砖处于动态的表演当中,可为“参军色”的表演形态填补空白。

参军戏之舞蹈特点还体现在五号砖上,戴幞头,着武职袍衫的一位演员右肩扛着一杆漫卷的旌旗,其双腿纤细,右脚微微抬起,舞步妙曼。这一形象则被称之为“引舞”,参军戏的歌舞形式后被宋杂剧所继承,往往是先舞后剧。“引舞”演员是要扛着旗子率先登台亮相,引导乐工舞郎各就其位,她作为杂剧演出中舞队的率领者和指挥者。唐代有协律郎之举麾乐作,偃旗乐止的记载。而此类脚色在宋杂剧中通常被命名为“引戏色”或“末泥色”。

戏曲砖这一人物的服饰与其他不同,特别是其袍服下摆的刻画似乎是战袍之下外露的铠甲,是一位武将的装束。《宋史·乐志四》:“舞色长幞头、抹额、紫绣袍……引武舞人,武弁、俳绣鸾衫、抹额、红锦臂……”砖刻中的引舞之人的服装特点与史料所载颇为相似。还有其肩上之舞旗描绘着隐约的花纹,旗上方还翻卷着飘带。《宋史·乐志一》载:引文舞者“各执五采纛”,引武舞者则“各执五采旗”。可见此旗类似古代引舞的旗帜,但如此大幅面的旌旗在戏曲文物中尚未发现过。作为乐舞戏曲表演之一的参军戏,后来逐步向宋代的杂剧转变演化。黄岩北宋戏曲砖的歌舞音乐人物形象,为戏曲形成史提供了非常值得注意的研究价值。

唐西安鲜于廉墓绿釉参军戏俑

四

初盛唐之际,参军戏中明确有了道具“笏”的使用。由于“笏”是古代官员所执,所以持笏就是弄假官的象征,是唐五代参军戏演员的常见造型,这也是盛唐以后参军戏表演中的一个重要特点。黄岩北宋戏曲砖之三号砖则有持笏的形象,其头戴硬质幞头,着圆领中袖官袍,是一位神气十足的官员。不少史料载有参军“绿衣秉简”“荷衣木简”“旋笏庭前”“披袍秉笏”“襕衫秉笏”等内容,可见参军戏中使用“笏”这一道具的显著特征。

后来,此类形象在宋杂剧中被称为“装孤色”。“孤者,官也。”“装孤”也就是扮演官员的人。笏,也是这一脚色标志性的砌末。在宋代戏曲文物中,装孤色几乎都持笏。与末泥、引戏色等相对难以辨别的脚色相比,“装孤色”大多头戴展角幞头,双手执笏,十分便于辨认。

在参军戏中弄假官的演员常常作为戏弄的对象,而在宋杂剧中“装孤”却是一个相当重要的脚色。其脚色多为正直的地方官员,他们总能明察秋毫,适时“下断”,让好人团圆、恶人受惩、结局圆满。故而,其常常在靠近剧情收尾的地方出现。

五

黄岩北宋戏曲砖之六号砖刻画两位人物,虽然有所残缺而漫漶不清,但依然能够为参军戏提供一些重要的信息。画面一前一后,一大一小,相映成趣。前一人与三号砖持笏的形象相似,戴硬脚幞头,着官袍。其双手于胸前作捧物状,推测所捧之物应为“笏”,也应是一位弄假官的演员。其身姿稍作后仰,如风一样地行走。其身后跟着一位儿童,嬉皮笑脸,抬臂迈腿,似作跟随之状,似为苍鹘。

从史料中还可以发现,唐五代的参军戏中存在主角和配角的形式。《通鉴》卷二百七十《后梁纪五》均王贞明四年:“知训狎侮吴王,无复君臣之礼。尝与王为优,自为参军,使王为苍鹘,总角弊衣执帽以从。”《新五代史·吴世家》记载有相似的史料,只不过苍鹘的形貌描写上略有不同,“隆演鹑衣髽髻为苍鹘。”唐宋诗词中也有相关描写。李商隐《骄儿诗》:“忽复学参军,按声唤苍鹘。”宋陆游《春社》:“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎。”

苍鹘脚色有“头依苍鹘裹”“鹑衣髽髻”“总角弊衣执帽以从”等记载,可以看出苍鹘被视作童仆,及具有被使唤的特点。参军可“唤”苍鹘,似乎表明参军戏中的参军是一剧的主角,而苍鹘是仆从一样的配角。参军与苍鹘是主从关系,参军可以凌侮苍鹘。

参军戏发展到宋代,又吸收了其他一些表演、歌唱技艺,艺术形式更趋丰富,进一步综合化、戏剧化,当时人们已很少用参军戏这一名称,而渐渐用“杂剧”代之了。戏曲主要是在歌舞和俳优滑稽调笑的丰沃土壤中孕育的,它的萌芽应当是从这些艺术领域中脱离出来的。唐五代的参军戏在中国戏剧发展史上占有重要的地位,它奠定了古典戏剧的基础。

从黄岩北宋戏曲砖的人物特点结合各种史料作出考析,从中勾勒出五代及宋初参军戏演出形态的发展演变过程。如一号、六号砖体现出参军戏“科白并重”“咸淡有度”“滑稽形式”“讽刺进谏”“儿童参演”“主从关系”“凌侮使唤”等特点;二号、四号、五号砖则反映出参军戏“女伶参演”“且舞且唱”以及使用“竹竿子”致语、舞旗等特色;第三号砖则呈现了参军戏演员的常见造型及使用“笏”的显著特征。可以说,唐五代参军戏表演形态的主要特点,在黄岩北宋戏曲砖中的八位人物中均得到高度的对应契合。黄岩北宋戏曲砖在中国戏曲的演变、萌芽中具有重要的研究价值。

黄岩北宋戏曲砖之一号砖,右为参军,左为苍鹘

黄岩北宋戏曲砖摹本(三号砖“装孤色”、四号砖“执节者”、五号砖“引舞”)

南京路特软件有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体